日の内容は未出題なのですが、分子生物学の標準実験で使われ、原理も高校生でもぎりぎり理解可能な内容なので、

今年出題される可能性があります。問題はありませんが、先取りして説明します。

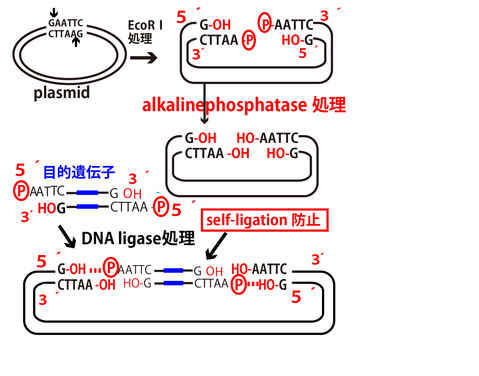

図も書きました。細かく正確に書こうとしたので小さくなってしまい、読みにくいのですが、以下、3点のポイントを踏まえてじっくり見てください。

1、DNA端の部分で○の中にPがある記号は「リン酸」を示す。

それ以外のDNA橋はOH(水酸基)である。

2、青が目的遺伝子である。

3、この処理の一番の目的は赤囲みの

「self-ligation防止」である。これは切断されたplasmidが目的遺伝子をのせずに自己連結してしまうことを防ぐことを示す。

★目的遺伝子の組み込みに失敗し自ら元のplasmidで再結合してしまうself-ligationのplasmid除去が、メルマガ190(抗生物質選択)や191(Blue White Selection)の主旨であった。

↓

↓

↓

★ならば、最初からself-ligationしないように処理してself-ligationを防ごうというのが今日のallaliphosphatase(アルカリフォスファターゼ)処理の目的。

1、plasimidを制限酵素で切断すると昨晩のメルマガのように、切断端の片側(5´側)にリン酸が残り、3´側は水酸基となる。DNA ligaseはこのリン酸とOH(水酸基)を再結合する。

2、そこでplasmidを制限酵素で切断した後、5´側に残ったリン酸をalkaliphosphatase(phospateはリン酸の意味、phosphataseは脱リン酸化酵素の意味)で除去すると、plasmidのDNA端はOHだけになる。

3、OHとOHが接近したところに、DNAligaseが働こうとしても、DNAligaseはリン酸とOH間の縮合重合しかできないため、plasimid端どうしの再結合はなくなる。

4、目的遺伝子(図の青)は普通に制限酵素切断し、alkaliphosphatase処理は行わないので、5´端にリン酸が残る。

5、OH端しかないplasimidと、リン酸端を含む目的遺伝子断片を混ぜて

DNAligase処理すると、リン酸とOHのところで縮合重合がおき連結する。(図の下側で、赤の○PとOHが結合した…にその結合が示されている)

6、このようにして、抗生物質やBlue White Selectionしなくても確実に目的遺伝子を組み込んだplasmidができる。

(ただし、実際は、plasimidを含まない大腸菌や、逆向きに遺伝子が入ったplasimidはできるので、結局はなんらかの選択処理はしなければならないが、目的遺伝子を組み込んだものの「収量」が多くなり、実験プロセスも少し簡略化できる)

7、注意深く見ると、遺伝子を組み込んだplasmidの2本の鎖のうち1本ずつはOHが対面する形となりDNA ligaseが働きかない。しかし少なくとも1本の鎖ではDNAligaseが働くため、1本鎖は結合する。すると結合できていないもう1本の鎖のOH対面部分に、1本鎖だけならばリン酸を付与してくれる酵素があるので、やがて二本鎖ともきちんとした結合ができる。